临摹画

临摹,是考学前最主要的学画方式。因为第一次报考,带的是临摹画而被拒绝后,我曾一度远离临摹,我甚至想:以后正规学画了,再也不会临摹印刷品。但实际上,上大学后,我还是在临摹上下了许多功夫。最先开始临摹并且临摹时间最长的是美国佐治.伯里曼的一本小册子《画手百图》。八十年代初,美术方面的画册和工具书是很少的,这样的外国技法书更是稀有。刚入学,我就开始画速写,但很快发现,手比脸还难画,常常因为手的多变和复杂画废一张速写。《画手百图》是用钢笔的方式详细介绍了手的解剖、结构和百余幅各种恣态画法。我决定每天早晨跑步后、早饭前,临摹几只手。我把一些用过的稿纸之类的废纸裁成小块,在《画手百图》中找一些常用的手形。每天早晨临5-6个手,并且一张张积攒起来,以表示用功。

时间久了,桌案上的“手”稿越来越多,常常会遗落在教室的一些角落,当同学扫地时,发现这些带手的纸片,就会夸张地大喊:“老袁,你的手还要不要了?”或喊:“老袁!捡起你的手!”我就这样“临手不辍”,一直坚持到大三的结束。

后来发觉,虽然画了这么长时间的手,但在画速写和写生时,手仍画得不出彩,终于停止了这项“晨练”。

大学毕业,我被分配到一个县城的师范学校教学,每天带领一群学生在汽车站画速写,突然有一天发现,我已经很容易把手画顺了。想一想应该是那本《画手百图》的作用,只可惜它的功效反馈太迟了,竟然两年后才有效。不久前,我又在书店看到这本书,新版十六开本,封面也变得很有设计感,我顺手翻阅,竟然觉得书中的手,画得那么概念、帅气,是典型的美国插图样式的普及画法丛书。但当年,我却为它着迷了三年。

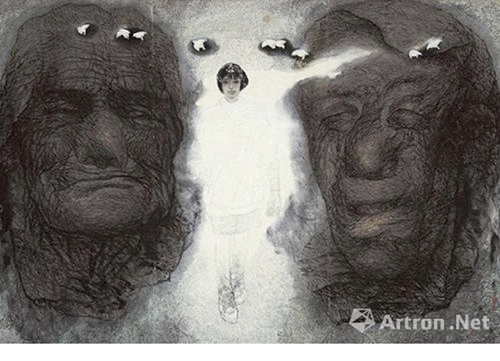

袁武作品《又是一年春草绿》1988年

另外一套让我着迷临摹的是袁运生的《云南白描人物写生》。这是我上大学前买的画册。刚买时我看不太懂这些画好在哪。到大三开始画国画人物写生时,我才觉得袁运生这些人物线描,不仅造型准,线描也勾得高级,不是通常中国画线描的轮廓线和图案线,是高度概括的结构线,而且那长长的单线显现了独有的味道。看到那米黄底色画面,我知道那是用毛边纸写生而成,但当年没钱买毛边纸,我就把班级订的《吉林日报》收来,每天晚上,用一整张大报纸,临摹一幅。他的这些写生画得很复杂,严谨,因为临的画幅大,每临一幅要用一个多小时。我当时理解,站着悬腕、悬臂,用笔直取,在练造型的同时,又练勾长线的能力。可是这样勾线,很难控制毛笔。特别是袁运生的人物形象画得很精准,工细,而我在初临阶段造形把握不住。我自己安慰自己:只要每天坚持下去,练不成形,就练线;练不成线,就练笔;练不成笔,

就练劲。就这样,我差不多每天都象练武术一样,在睡觉前一定要拉开架式,临摹一幅。

有时同学看见我临走了形的画稿,就讽刺地说“怎么?老袁,给运生改画呀?”从大三到毕业,我的大部份业余时间都在临摹这些人物线描。并且非常喜欢这样的写生方式。后来十几年的大学教学生涯,我总是带领学生,用整纸的4尺毛边纸,在课堂上画袁运生风格的人物线描写生。

只是,近年在中国美术馆看“南通藉画家美术作品展”时,才真正看到了袁运生这批作品的两件真迹。难怪我上大学时总是临走样!原来,因为我的临稿比原件大三倍!

看画展

八十年代,无论是画家还是画展,都没有象现在这样泛滥成灾。偶然,千里迢迢从东北过山海关、进京或到南方看画展,对我来说都是一件隆重的大事。大学毕业后参加工作,在一个县城的师范学校教学。第一次出差到外地看画展,就是从那里出发到南京看全国第六届美展的国画展。其实,六届美展我也不知深浅地画了一幅创作,并且在毕业离校时将画送到系里的裱画室,委托裱画师帮助装裱,再帮助送到美协去参选。半年以后,我再回到学校艺术系的裱画室,询问作品的下落,发现竟然原封未动,还是我送来时折叠的样子,撂压在宣纸堆里。现在想想这件唐突的事还觉脸红,一是参加全国大展是有难度的,非我一个应届毕业生的一件随便作品可为之;二是社会上的人际关系、委托帮助,是需要身份的对等和交际互补,我却什么铺垫都没有的就放下一张画,等着有人替装裱、有人帮送展,真真地可笑!

南京展区的中国画展是我第一次看有规模的全国大展。当时的展览图录,是一个印着灰色封面的黑白简易画册,每页都印上6-10幅作品小图。我一边看展一边在图册的作品之间空白处,记录我认为好的作品特点,用笔、用色的表现手法。如果是不好的画,我就写上讨厌的理由和画面的缺欠。两个整天,我一直转悠在展厅的作品前,不断地记录对作品的评价。遗憾地是,当时只忙于用文字写下对一些画的感受,却忽略了用眼睛去欣赏作品的画面效果,以至看展归来后才发觉,很多文字记录下的重要作品,什么印象也没有了。更滑稽地是,若干年后,觉得当年我认为好的却不好,认为不好却很有趣!如对李世南那幅《开采光明的人》极不喜欢,认为太粗糙、草率,我居然在评语中写到:这是类似“皇帝新装”的蒙人的写意。但仅几年后,我就开始认识到,这是一幅在当时很有突破性的现代人物画的大写意。

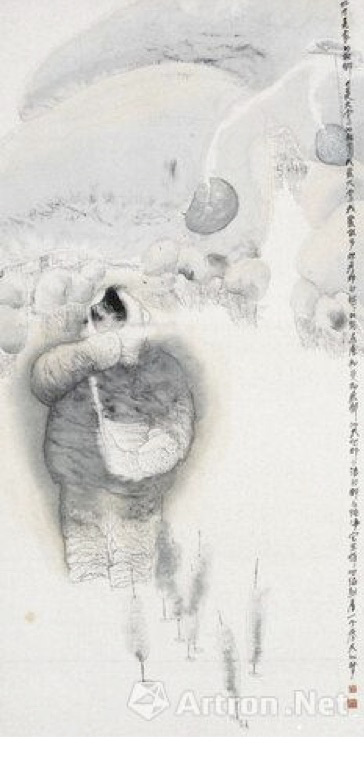

袁武作品《大雪》1989年

从南京看展后,我长途转站,又去沈阳展区看油画。虽然画中国画,但一直以来喜欢油画。看六届展的油画,觉得比国画画得好,展厅转悠两天,看到了许多很喜欢的油画作品,比如陈宜明的《我们这代人》、韦尔申的《我的冬天》、朱乃正的《屈原颂》、何多苓的《青春》。在看《青春》这幅画时,第一眼就被人物形象吸引了。那种青春的美丽,即熟悉又陌生,当弄懂作者的构思后,更加认可这是一件优秀的作品。在我反复琢磨画面上衣服和石块的灰色调子的处理方法时,注意到还有个人一直在画前面折腾。他和我看画方式不一样。我是离画很近,从左至右或从右至左,沿着画面横身看。而他是在画前,由近至远或由远至近,对着画面纵向看。我是小心翼翼、安静地看,他是状态夸张、走动地看。因为他的动作影响了我,所以我就多看了他几眼,发现他穿牛仔装,留卷毛长发,身条细长,动作优雅,完全像画室里作画的姿态。我想莫非他就是这幅画的作者?当时的何多苓和他的画还都没有出名,我也只是随便一想,就擦了几次肩而过了。过后不久,看到杂志上的介绍,那观画者果然是何多苓。

第二次兴师动众地进京看展,是参观85年在北京举办的《前进中的中国青年美术作品展》。因为此展我的作品《小镇待业者》也被选入,所以进京看展理所应当。这件作品能参展,实在是经过一番周折。创作这件作品时,我在县城教学,信息不畅。当我扛着大画回省城去美协交作品时,被告之:省的评选已结束,全省已选送九件作品到北京。我把画打开给省美协负责人看,又讲述大学毕业分配在远离城市的县城,画画是多么不容易,才终于获准自己送画进京,如果主办机关同意接收,就可与省里送去的那九件作品一起参评。

这个展览的主办方之一是全国青联,我有个大学时期的朋友正在团中央工作,和青联是一个系统。借朋友之力,我的作品得参加复评,并被选入。

就这样,我兴高采烈地赴京看展来。本也想象着要如当年何多苓那样,在我自己的画前纵向走几个来回。但是展览的现场氛围,却没有让我有自恋机会。虽然我的作品挂在了中国美术馆右侧厅不错的位置上,可是看我作品的人却是寥寥无几——认真地说:是一个人也没有。参观者络绎不绝,可是路过我画前,却是行色匆匆,无人驻足。我像做贼似的,侧身瞄着我的画,想知道为什么不吸引人,同时又怕被人知道我是这件平庸作品的作者。当我在美术馆的展厅里,在众多的作品中,再审视我的画,确实没了在县城教室完成时的魅力,无论是构思还是视觉效果,都平淡无趣。这次展览,留下许多有影响的作品,而我的画却默默无闻地成了一次陪衬。这第一次参加全国美展的尴尬经历,让我郁闷了很长时间。

第二次作品入选参加全国美展,是89年5月。我的作品《冬趣》参展由大陆《美术》杂志、台湾《雄狮美术》和香港文化促进会共同主办的《中国水墨新人奖》,我的作品获了佳作奖。5月23日领奖并看展,我又一次来到北京。第一次在中国美术馆见到了大腕级的美术名人:吴作人、刘开渠、华君武、邵大箴、水中天、文楼。 大腕们依次讲话,并为我们颁奖。大多数人的讲话,我都没记忆。只有香港雕塑家文楼的讲话,我还有大概的印象,他说虽然这个颁奖大厅气氛很热烈,也很令人激动,但更令人振奋的是外面的广场……他的话让我有了大陆艺术官员和香港艺术官员不一样的印象。随继又获悉,我的参展作品被香港的当时的重要官员香港特别行政筹备会副主任、实业家安子介收藏,生生地从香港寄来一张一万元港币的汇票。这笔钱,我放了很久都没动用。我不敢破开这个整数,在那个贫困的年代里,一万港币不仅是我的一笔财富,更是一种象征,它时刻告诉我:面包会有的!

现在写下这些80年代的往事,我自己都觉得很土。那些当年认为的大事,现在看来,不仅不是大事,连事都不算。可是这过去了的80年代,又总觉得还没有过去,时常在我的脑际中熠熠闪烁。那是怎样的一个年代,每个人都有自己的记忆和感受。对我来说,虽然那是一段苦涩寂寞的踽踽之旅,但我却始终不能忘怀。

2014年9月29日于北京