柏林墙、流亡与记忆

发布: 2017-3-23 15:22 | 作者: 余泽民

在柏林墙未建之前,约250万东德人这样逃亡,有一半是知识分子。

两万东德军人从1961年8月13日凌晨开始仅用六个小时就建起一道长达46公里的临时屏障。

这幅《穿越柏林墙》的作品就是从布鲁希克壮举中获得的灵感。

我第一次到柏林墙,感受冷战严酷的气息。

三

“请最后一位离开边境的人,把灯关掉。”这是冷战时东欧人爱说的一句笑话。虽然幽默,但也悲凉。

事实上,更多的东德人是像影片《柏林墙东边》中的托马斯那样绕开柏林墙,或通过捷克斯洛伐克偷渡到西德,或通过匈牙利、南斯拉夫偷渡到奥地利。当然,在冷战的年代,逃亡的不仅是东德人,整个东欧阵营都在唱“逃亡大合唱”,逃亡者中很大一部分是知识分子,其中不乏诗人和作家。在匈牙利的作家中,最出名的流亡者当属《烛烬》的作者马洛伊·山多尔,他早在1948年就嗅到了专制的血腥味而流亡西方,理由是“他们不仅不让我自由地说话,而且不允许我自由地沉默”;女作家克里斯多夫·雅歌塔在1956年苏联出兵匈牙利后,怀抱四个月大的婴儿和丈夫一起偷越奥匈边境,后以难民身份移居瑞士,用法语写下代表作《恶童日记》三部曲。在捷克作家里,众所周知的是米兰·昆德拉,他于1975年逃到法国,后加入法籍,甚至表示自己的作品应列为法国作品;捷克女作家、翻译家海达·马格利乌斯·科瓦利,她年轻时从奥斯维辛集中营幸存,1968年布拉格之春后逃亡英美,天鹅绒革命后才返回家乡,以自传《悲星之下》传世。在罗马尼亚的流亡作家中有两位获得了世界声誉,一位是1986年流亡欧美的诺曼·马内阿,他也是纳粹集中营的幸存者,代表作为《黑信封》和《流氓的归来》;另一位是1987年与同为作家的丈夫理查德·瓦格纳一起流亡德国的赫塔·米勒,后来在德国获得了诺奖。在流亡诗人里,最有影响力的当属阿尔巴尼亚的伊斯梅尔·卡达莱和在波兰的切斯瓦夫·米沃什,后者也是在流亡美国后获得诺奖。

不久前,我刚翻译了诗人苏契·盖佐的一本文集《太阳上》。作者也是一个流亡者,一个50年代出生在罗马尼亚匈族区的匈牙利诗人,年轻时因反抗齐奥塞斯库的高压政治而多次被捕,1986年流亡瑞士,东欧剧变后回到罗马尼亚,之后定居匈牙利。他不仅先后成为两国的议员,还担任过匈牙利政府负责文化领域的国务秘书,相当于我们说的文化部长。不过,保加利亚的乔治•马尔科夫则没有上面讲到的这些同行们的幸运,他于1969年流亡到英国,1978年9月11日在伦敦滑铁卢大桥上的公车站遇刺,凶器是著名的“毒伞枪”,据说是保加利亚当局委托克格勃干的,为独裁者日夫科夫的生日献礼。

柏林墙是冷战的象征物,将欧洲大陆割裂成两半;墙东边的高压政治,使流亡成为许多自由知识分子的生活选择。有人选择了地理上的流亡,也有人选择了精神流亡,比如匈牙利的凯尔泰斯•伊姆莱和捷克的伊万•克里玛,他俩都选择了留下来,即使在苏联出兵占领了各自的祖国后。

1968年夏天,苏联的坦克开进了布拉格,当时克里玛正在伦敦访问,尽管他明知前途未卜,但仍执意回到国内,认为“对于作家而言,流放是一种致命的决定,因为你失去了和自己语言的联系,更重要的是失去了和社会的联系”。1970年,克里玛应邀在美国密歇根大学讲课时,他的党籍被开除,他写的作品和他办的杂志均遭封禁,他的作家朋友们要么入狱,要么流亡,要么失业,但他仍放弃了美国人提供给他的教职,回到祖国,理由和上次一样:“对我来说,唯一有意义的工作就是写作,讲述那些和我的生活有某种关联的故事,而我的生活又和祖国紧紧捆在一起。”于是,他主动选择了承受高压和禁言,流亡到孤独的写作之中,作品直到1989年天鹅绒革命后才得以出版。与他的同胞昆德拉相比,我们很难说这两种流亡那种更好;对于作家来说,只要保持精神的独立,都好。

凯尔泰斯跟克里玛很像,他选择了留在现场的精神流亡,他说的要比克里玛更直接,他说“我想以最近的距离看看这台恐怖机器是如何运转的”。在《英国旗》里,他记录了几种自己“在场流亡”的特殊方式:去外国人开在布达佩斯的卡尔文商场吃一块“不需要肉票”的高价肉排(宁可透支下月的工资,也要用这种“犒劳”帮助自己超脱忍受了一天的卑贱和耻辱),去国家歌剧院听一场瓦格纳的歌剧《女武神》(尽管之前他并不爱听声乐作品,除了贝多芬的《第九交响乐》,但坐在歌剧院里的感觉还是要比待在外面的世界好),去卢卡奇浴室形单影只地泡一次澡(那里碧绿的温泉水是他可以栖身的避难所,尽管他清楚这种躲避只是短暂的),去开设在布达佩斯的意大利文化馆学意大利语(只因为它不同于自己日常生活中不得不使用的、承受屈辱的母语),不管去哪儿,他都将一本《歌德与托尔斯泰》夹在胳肢窝下(因为在托马斯•曼写的这本书里,光“自由与高贵”、“高贵的魅力”、“疾患”这样的字眼就足以令人陷入深思)。

在一次次这样小小、暂时的逃亡中,凯尔泰斯无法抗拒地认识到一个另外的真实世界的存在,即个体的存在,更准确地说,个体的精神生活的存在,尽管这种认知带着某种犯罪感(因为与现实的法规相抵触),凯尔泰斯坦言:“恰是这种隐秘的认知,是我对自己的真实认知。”

克里玛在自传《我的疯狂世纪》里讲述了他为什么坚持在场,在内心打开一条通往幸福的路。

凯尔泰斯在一次次暂时的小小逃亡中认识到一个另外的真实世界的存在——个体的精神生活的存在。

四

柏林墙分割了欧洲,但在被柏林墙分割的东欧版块里,还有进一步分割的墙。我翻译过的另一位匈牙利作家巴尔提斯·阿蒂拉,就是在15岁的时候随父亲一起从罗马尼亚流亡到匈牙利,准确地说,是被放逐,是被齐奥塞斯库当局驱逐出境的。

巴尔提斯是匈牙利最有实力的中年作家,1968年出生,童年是在罗马尼亚境内匈族区长大的(特兰西瓦尼亚地区的特尔古穆列什市),单从他的出生地看就可以想象:他从哇哇降生的那一刻起,就背负了一个民族屈辱的记忆。历史上,他的家乡属于匈牙利王国领土,一战后被割给了罗马尼亚。巴尔提斯的父亲是一位著名的诗人、记者,在齐奥塞斯库统治时期先后五次被捕,第一次被指控犯有叛国罪时只有13岁,20岁被冠以反革命罪判处死刑,后改判有期徒刑,在监狱里度过十年的青春。出狱后屡遭迫害,最终被当局注销了罗马尼亚国籍,于1984年11月驱逐出境。

巴尔提斯回忆说:“我直到1990年1月2日,才第一次被允许回乡探亲。而我父亲,直到1991年12月都不许入境,甚至被禁止参加我爷爷的葬礼。当时,罗马尼亚边防军耍了一个这样的花招,将我父亲的护照拿进哨卡检查,过了一会儿,他们从屋里出来,说我父亲持的是无效护照。怎么会无效?因为护照里缺了四页。实际被他们撕掉的。说来很巧,当我听说齐奥塞斯库夫妇被处决的消息时,我正好在德国,就在同一天我得到我孩子出生的喜讯。我当即赶回布达佩斯,然后去了艾尔代伊。”

青少年时代的残酷记忆,使巴尔提斯无法摆脱冷战时代的噩梦,从某种角度来说,也正是这种刻骨铭心的耻辱经历,给了他的写作以强大的动力,从《散步》到《宁静海》,到新近出版的《结束》,作者一次次用解剖刀似的笔剖析冷战中的人性。在我翻译的那本《宁静海》里,他通过一个相当极端的母子故事,揭露了独裁的色厉内荏和独裁下人性的变态扭曲。小说里的儿子安多尔是一位作家,母亲莱贝卡是一位著名的话剧演员,没落贵族的后裔。故事讲述的是:十五年前,安多尔的姐姐、年轻小提琴家尤迪特叛逃到西方,出于政治的迫害,母亲的舞台生涯也就此结束,从那之后,母亲十五年足不出户,将所有的时间和精力都花在监视和控制自己的儿子身上。

“什么时候回来儿子?”

“你去哪儿了儿子?”

十五年里,儿子每次出门、进门,都要回答母亲同样的问题,或者编织不同的谎言;十五年里,在无数次“什么时候回来”和“你去哪儿了”之间,昼夜交替,四季更迭,政治剧变,东欧解体,乌托邦的桃源里建立起拜金的宗教,十五次颁发诺贝尔奖,三百颗人造卫星发射上天,三种亚洲语言被宣布为死亡语言,三千名智利的政治犯在矿难中销声匿迹;十五年中,在这个没落贵族的最后两名成员之间,只有日趋变态的情感纠葛勉强维系。尽管每天是儿子在出门时将母亲反锁在房间里,但事实上儿子才是母亲的囚徒:他不仅要为母亲买面包、唇膏等一切琐碎用品,不仅要忍受母亲的歇斯底里、苦杏仁的体味和阿耳戈斯式的监视,还要以被母亲象征性活埋掉了的姐姐的名义给母亲写信,并将母亲的回信锁在自己写字台的抽屉里,直到有一天抽屉被母亲撬开。

尽管后来环境发生了变化:冷战结束,铁幕拉开,东欧人在变革中开始呼吸。但对小说中的儿子来说,屋外的专制解体了,屋内的专制变本加厉,80平米的家变成了令人窒息的地狱,他只能借助于写作进行内心的逃亡。然而,情况越来越明朗,无论他怎么逃,都无法逃脱十五年里母子俩共同编织的依恋与憎恨的蛛网,他越是幻像自由,也越清楚自由跟自己无缘,直到有一天他在自由大桥上偶遇想要跳河的艾丝特……但爱情也无法帮他挣脱母亲与记忆的绑缚。母亲宁可鼓励儿子去找妓女,也要毁灭儿子的爱情,她从一个专制制度的受害者变成了一个专制者。

我认为这是匈牙利作家处理冷战题材的一部杰作,通过个体命运透视一个时代,不仅勾勒出表象,更掘出心理内核,难怪就连《钢琴教师》的作者耶利内克在读了德语版《宁静海》后赞叹:“这本书写得比我的更好。”

我与巴尔提斯·阿蒂拉在他的家中。我认为他的《宁静海》是一部处理冷战题材的杰作。

五

在一夜之间筑起的柏林墙,将无数德国家庭拆散了三十年。铁幕森严,但是日子还要继续,于是德国人在铅版一样令人窒息的空气中掏出了一个喘气的窗口,这就是匈牙利的巴拉顿湖。

巴拉顿湖位于匈牙利的西部,天蔚蓝,水碧翠,水域浩瀚有六百平方公里,是中东欧地区最大的淡水湖,每到夏日,湖上白帆点点,岸边青峦起伏,灵秀剔透,是避暑的圣地。对于没有海岸线的匈牙利人来说,巴拉顿湖像多瑙河一样是上天的恩赐,难怪当地人称它为“匈牙利海”。自从有了柏林墙后,巴拉顿的夏日旅游火了许多倍,而且一半都是德国游客,有来自墙东边的,有来自墙西边的。对西德人来说,在这里度假十分便宜,可以有挥金如土的幻觉,而对经济不那么宽裕的东德人来说,在这里度假也能担负得起,不过,最重要的原因并不是这个,而是由于匈牙利当时的相对开放,无论东德人还是西德人都能抵达这里。所以,从60年代初到80年代末,巴拉顿湖一直都是东西德家庭团聚的天堂。有一个数据很说明问题:1965年到匈牙利旅游的东德人数为8.5万,1975年增长到32.3万。

由于德国游客多,著名的“阳光大饭店”专门开辟了一家有300册藏书的德语图书室,不过这些图书都是经过有关部门审查批准的。东德是计划经济,连游客口袋里的钱也要政府计划,外国人到东德旅游设有最低消费(增加外汇收入),东德人到国外旅游设有最高消费(控制外汇流出),所以东德游客通常多带几条浴巾、几双凉鞋卖给当地的匈牙利人,换些福林补贴开销。当时东德毛线紧俏,也有不少东德人来匈牙利买毛衣,所以在酷热的夏季,巴拉顿湖边开有好些毛衣店。

当然冷战无处不在,天堂也不会平安无事。每年夏季,就在东德人晒着日光浴跟西德的亲友聊天或吃着亲友送给他们的巧克力时,东德的国安部也没有闲着,他们在巴拉顿湖畔扎营设点,派出许多间谍进行监视,用千奇百怪的职业手段调查每个东德人来这里的动机,与西德人关系的性质,不放过任何的蛛丝马迹,最重要的任务是阻止“叛逃”。那些年里,确实有许多东德人在这里寻求西德人帮助逃亡到西方。

2009年是柏林墙倒塌二十周年。在巴拉顿举办了一个题为《德国在巴拉顿统一》的纪念展,搜集了大量的照片、录像、信件和回忆文字,很有故事。有一位政治忠诚的东德女士坠入了一个来自西德的有妇之夫的情网,后来藏一卡车的大蒜、萨拉米肠中间偷渡到奥地利。一位西德福音派的年轻牧师,每年举办东-西德年少年夏令营,组织墙两边的年轻人见面,交流,试图打破主义的隔阂,建立血缘上的共同语言,但他自然成了东德秘密警察的监视重点,留下了许多偷拍的照片和窃听的录音。

60年代,英国的“披头士乐队”风靡欧洲,匈牙利虽在东欧阵营,但并不像东德那样将西方的一切都视为洪水猛兽,所以东德人到巴拉顿淘“披头士乐队”的唱片成了时髦。但是,他们购买唱片时一旦被间谍盯上,过海关时即便把唱片藏在衣物里或粘在汽车的底盘下,也会被东德海关人员查出来没收。由于东德年轻人无缘看到真正的“披头士乐队”演出,所以翻唱披头士曲目的匈牙利乐队成了被追星的对象,伊莱什与欧米伽乐队的音乐会场场爆满,台下多是听不懂匈语的德国人。70年代,“披头士乐队”解散,匈牙利人又带领东德人追约翰·列侬,巴拉顿成了东德人了解墙那边世界的一个窗口,墙两边人民的情感系带。难怪德国人会感恩地说:柏林墙倒塌,巴拉顿也有一份功劳。

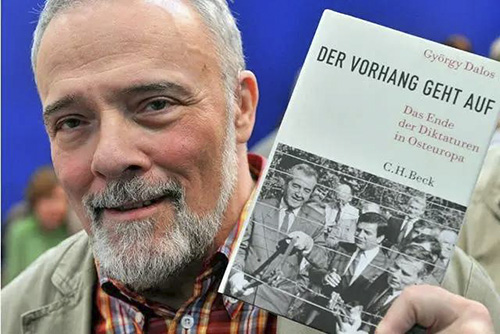

冷战时期的巴拉顿,不仅有东德间谍,也有本国的间谍,“巴拉顿工作队”就是一个这样的情报组织。后来匈牙利作家道洛什·久尔吉写了一本小说就叫《巴拉顿工作队》,记录了铁幕下秘密的争斗。道洛什是一位有特色的作家,用他的话说,虽然从来没有到过中国,但他的个人命运与中国的历史紧密纠缠。年轻时在莫斯科读大学时,他用俄语写过一篇分析赤眉军起义的论文,60年代末,由于钦佩中国的独立自主和不畏强权,卷入了轰动一时的“毛派分子案”,被以“颠覆国家罪”、“非法组织极左学生团体”的罪名判以七个月徒刑,不仅被开除出党,还被工厂辞退,作品成了禁书。

由于在冷战时期被卷入漩涡,所以后来道洛什专注于冷战史的研究,他在小说里处理冷战题材独树一帜,要么偏向纪实文学,要么干脆以史学家的逻辑虚构历史。四年前,我翻译过一本他写于1981年的反乌托邦小说《1985》,在国内也产生了不小的影响。从书名就可以猜到,这是乔治·奥威尔《1984》的续作,书中人物也取自《1984》。小说开篇从老大哥病逝写起,“真实”、立体地讲述了老大哥死后铝派与纸派的激烈争权。《1985》承继了《1984》的思想性、批判性和黑色风格,并在文学形式上进行大胆尝试,采用多角度叙事(三位主人公的交叉回忆)、多维度叙事(正文与历史学家的序、批注和后记)、多体裁叙事(插入讣告、新闻、声明、信件、小说、诗歌)等多元手法,构思巧妙,杂而不乱,亦虚亦实,既有政治悲情,又有人性浪漫,即使现在读来,仍具有先锋和实验性。

由于道洛什在匈牙利被禁言,所以《1985》的手稿几经辗转,于1982年首先在西柏林出版,引起轰动,随后被译成英、法、土耳其、丹麦、瑞典和日本语等,直到东欧剧变,才于1990年出版匈文版,许多读者惊叹于书中的预见性。道洛什谦虚地解释:“当时我写这书的目的,其实就想向我想象中的西方人讲述我们东欧人的现实生活。如果说‘预见’,是因为吃透了极权的逻辑。”2010年,道洛什荣获莱比锡书展奖,被表彰为"最能代表欧洲精神历史的中欧人"。

这道墙,不仅将柏林城劈开,更将一个民族撕裂成两半。

从60年代初到80年代末,巴拉顿湖一直都是东西德家庭团聚的天堂。

道洛什是为历史学家,他在小说中处理冷战题材独树一帜,要么偏向纪实,要么以史学家的逻辑虚构历史。