|

陕北秧歌:来自远古的狂欢

王克明

一天夜里,我听阿城聊起艺术的原始形态。他说远古的陶器纹样,不是出于美化生活的目的,而是原始宗教目的;不是人与人精神交流的产物,而是人与天地鬼神交流的结果;不是劳动的创造,而是巫术的体验。为了一个什么目的,巫师癫癫狂狂引导大家集体致幻,全部落的人在旋转中幻视幻听,快乐地通天达地。陶罐上的振动纹,是那些幻听中的节奏;而丰富多样的旋转纹,都来自幻觉中忘我无我的旋转飞升。那简直是一种原始狂欢。

忽然,我有一种领悟的感动,一种冲动的颤抖。一种曾经的体验汹涌而来。

我记起了陕北秧歌。

秧歌里的飞升

那是“卷席筒”。

那时,我在陕北余家沟插队,我们村的秧歌伞头儿栗树开还在世。闹秧歌时,他带领我们走出各种图案——陕北叫“走场子”。陕北的秧歌场子有百十余种,同样图案的场子,会有不同的或交叉的名称。“卷席筒”——也叫“卷菜心”、“黑驴滚纣”,便是秧歌场子之一。

我清楚地记得每场秧歌最后栗树开兴奋的喊声:“卷席筒来!”踩着鼓点儿,他拉上走成大圆圈的队伍,顺圆场里边,开始一层一层向里转。鼓点逐渐加快,脚步逐渐加快,心跳逐渐加快。秧歌队里的男女们,个个盯住前面的人,随着人流哗啦啦地往里转。人流越转越紧,人也越转越疯,兴奋地吼喊起来:“卷噢——卷噢——”,眼看把栗树开转紧在当中。这时,鼓声一顿,再轰响起来,似没了节奏。捣鼓的,拍镲的,敲锣的,“嗵嗵嗵嗵”,“锵锵锵锵”,“当当当当”,一连串地震动下去。节奏急得,好像山要倒,水要断,婆姨要养娃,羊群要出圈!这时,栗树开忽地一个外转身,领着队伍,插入正在往里转的人流层中,一圈一圈一层一层往外转。疾步转向相反方向的汉们、婆姨们、后生们、女子们,此时只觉耳边鼓声隆隆、喊声隆隆、脚步声隆隆。脚下踢起的黄土烟尘,团团上升。黄土中的我们,如狂如颠,如雾如烟,如醉如昏,如升如飞……

你在一圈一圈奔跑绕转的时候,你两边一直全是迅疾地扑面而过的人流。你顾不上谁是谁,也看不清男和女。你耳边只有嗵嗵锵锵的锣鼓声,眼前只剩划过身边的点、块、线,斑斓色彩,旋转不停。在敲击的节奏和人群的旋转中,人人兴奋不已,没有了你,没有了他,彻底忘我,完全无我。这简直就是一种融化于天地之间的愉悦体验。不管是谁,进秧歌场,都能因这种愉悦而释放心身。因此,当年无论怎样困苦,如何饥饿,秧歌场上,都纵情欢乐。

|

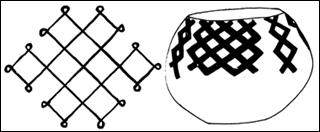

中:甘肃永登出土的四五千年前马家窑彩陶瓮上的旋纹。

右:甘肃东乡县出土的4000年前半山型锔齿旋纹壶。

|

这太像阿城讲的原始狂欢了。难道,我们在秧歌场上体验到的,是原始人类的快乐?是天人合一的自由?

我们不曾进入巫术的幻象世界,也没有沟通天地的神秘幸福,但忘我和无我的感受,已然是狂欢境界。回想起来,到达这样境界,怎会如此轻而易举?突然,我惊讶:把我们带入狂欢的,其实仅仅是节奏和旋转!

这就是彩陶纹样上记录的东西?

世人惊叹我们的祖先对彩陶纹样的把握,其形式之丰富,造型之生动,作风之浑厚,节奏之明朗,运笔之纯熟,表现之自然,全都到了极高境界。那时还在荒蛮之境,我们的祖先怎么就发现了图案形式中的一切原理原则?就有了如此完美的艺术表现?可能真的只有巫术可解,只有幻象可解,只有体验到飞升的快乐,才可解。

看形形色色的彩陶纹样,那些先人从幻象中捕捉的线条,那些先人为了幻象而绘制的纹样,那六七千年前半坡文化彩陶罐钵上的交叉纹、菱形纹、折线纹,五六千年前大溪文化彩陶瓶上的绳纹等等,竟然都是我熟悉的秧歌场子的基本图形。甘肃永登出土的四五千年前马家窑彩陶瓮上的旋纹,正是今天的“卷席筒”图案。而甘肃东乡县出土的四千年前半山型锯齿旋纹壶的图案,结合了旋转纹和振动纹,表现的正是强烈节奏中的“卷席筒”!甚至,距今1.3万年至1万年的宁夏大麦地岩画中,也有这个“卷席筒”!

天哪,我们在余家沟跟着栗树开走出来的场子,会是承自遥远的古代?会是承继着原始先人的大智大慧?

今天,人和天已经离得很远了。那些天人合一时代的原始巫术,是艺术之谜的答案所在,应该也是秧歌之谜的答案所在。

秧歌应该是“禓歌”

秧歌之谜,是问秧歌从哪儿来,为什么叫“秧歌”。很多人都回答过这个问题。几百年来,它至少有十种写法儿:秧歌、阳歌、姎哥、央哥、扬高、羊高、迎阁、英歌、莺歌、因歌。有说秧歌原是南方稻区插秧之歌;有说它源于古代祭祀农神祈求丰收;有说这种歌舞起于凤阳,叫“阳歌”;有说“阳歌”是源于上古人类的太阳崇拜;有说秧歌为苏东坡所创,出自宋代;甚至有说是宋代时候,以“姎哥”为主要角色的西域歌舞,与汉族元宵社火结合,而形成“秧歌”。各种说法儿,有的颇有所依,有的颇具创意。其实,谜底就在于,这个在陕北乡间念作“yáng”的“秧”,到底该是哪个字?找到本字,谜就破解。

|

陕北安塞沿河湾的农民在秧歌中祭天

|

文化人类学家有一个基本共识:人类文化来源于早期巫文化。阿城的讲述让我忽然意识到,秧歌应该也不例外。陕北秧歌今天的谒庙、彩门、九曲等十来种方式,包括广场上的歌舞,都应该有巫术源头。《周礼.春官》记:“司巫掌群巫之政令。若国大旱,则率巫而舞雩。”雩(yú)是求雨之祭,是大巫率小巫们举行舞蹈方式的祭天仪式。这应该是秧歌的源头之一。至今在陕北安塞沿河湾,正月十五晚上,转了消灾免难的九曲秧歌后,大家还跟着伞头儿成群跪在地上,对天告求——求一个今年的风调雨顺。在靠天吃饭的陕北,农民未雨绸缪,从周代继承下来的这种对天的礼数,从未失传。那,陕北秧歌的“沿门子”——也叫“排门子”、“转院”——传统,又从何而来呢?

插队那会儿,余家沟没闹过串院“沿门子”的秧歌。但秧歌的传统是走村串户,转院拜年,到了谁家,就算为谁家驱了邪驱了病,保他四季安全生产、无病无灾。除此以外,秧歌队还要拜牲口圈、拜庙等等。政治挂帅和人民公社化后,排斥驱邪消灾的鬼神观念,个人的灾病也远不如集体大局重要,闹秧歌就光尽着大局闹了。不过,陕北的闹秧歌,虽然已经大有娱乐性质,但沿门驱邪驱病的传统从未消失。

很多人认为,古代的傩仪是秧歌的源头。傩,是古时驱除疫鬼的一种仪式。《周礼》给我们留下了一段当时沿门驱邪驱病的记载:“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室驱疫。”说方相氏领导一百多人进行傩事活动,挨门挨户驱除疫鬼。屋里有疫鬼,就会有邪行的事情发生,导致大小人口患病甚或死亡。沿门驱疫的目的就是逐户驱邪驱病,彻底消除疫病隐患,保证部落人口平安繁衍。

同类的记载不止一处。有说甲骨文里已记室内的“驱鬼疫之祭”,并记有驱鬼逐疫的傩祭舞蹈;有说方相氏索室驱疫是傩仪之始;还有说五千年前颛顼氏的儿子成了鬼,那个年代就索室驱疫了,这就把沿门子的出现时间又提早了二千年,虽似附会,但也反映了古代社会的生活真实。陕北秧歌“沿门子”的形式已经没了傩面具,而且不用进屋,只要到门前歌舞一番,就算驱了病灾,但驱除的目的,跟三千年前一样。

|

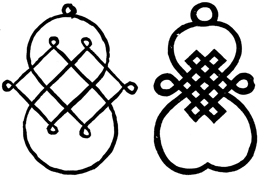

左:秧歌场子“蛇盘蛋”(这实际上就是吉祥图案盘长纹——中国结)

右:西安半坡出土交叉线纹彩陶缽

|

《论语.乡党篇》记:“乡人傩,朝服而立于阼阶。”说孔子逢乡里人搞傩仪驱鬼,便穿上朝服,站在家庙的东阶上。傩是一种仪式化、制度化的巫术活动,它继承巫术的力量和方法,靠强烈的声音节奏和发散的舞蹈形式聚合能量,达到超自然的境界,实现沟通人神、 安定人间的目的。

重要的是,傩,也叫做“禓”。同样是孔子这件事儿,《礼记.郊特牲》记:“乡人禓,孔子朝服立于阼,存室神也。”战国时赵国史书《世本》有“微作禓,五祀。”说商族第八代领导人上甲微创建了“禓五祀”之礼——那时候还没有商朝。据此有学者推测,商时候叫“乡人禓”,周时代说“乡人傩”了。“禓”的意思,汉《说文》解释是“道上祭。”对此,后人多说是在道路上的祭祀。《礼记集说》讲:“禓,犹禬也。”禬(guì)也是一种祈祷消除灾祸的祭仪名称。郑玄注“乡人禓”则说:“禓,强鬼也。谓时傩,索室驱疫逐强鬼也。禓,或为献,或为傩。”意思是,“禓”是非正常死亡的人变成的鬼,把这个鬼名用作祭祀之名,指的就是沿门驱病的傩仪。禓,也叫献,也叫傩。这么说,这个“禓”不就是那种走来走去沿路祭祀的“道上祭”吗?

这个“禓”,一直有两个读音。现在念作shāng,此外,它还念yáng。《说文》说“禓”是“昜声”,徐铉注“禓”和“昜”的音,都是“与章切。”在《广韵》《集韵》里,“禓”都有跟阳、昜、洋、羊、杨什么的一样的音儿。《康熙字典》里还有:“《韵会》余章切,《正韵》移章切,并音‘阳’”。

《礼记正义》里注“乡人禓”的禓是“音伤”,《说文》说“道上祭”的禓是“昜(yáng)声”,说明这同一件事儿,有两个音。而琢磨“禓,或为献,或为傩”的时候,禓如果读“阳”,就好理解些。因为那时候,“献”的声母挺像h([h]),到现在,客家、闽南还是这音儿。而“禓”,那会儿声母是接近h的一个浊声。至于“或为傩”,我们只能知道,现在还常有人把“阳”说得跟“娘”似的,很难说古时候禓、傩没有接近的声母。

恐怕在唐朝以前,大家早就不把“禓”念成“伤”了。颜师古在《匡谬正俗》里说原因:“乡人禓音伤……而徐仙音禓为傩。今读者遂不言禓,亦失之也。”说晋代徐邈说“禓”念“傩”,大家读了他的书,就都不念“伤”了,“禓”的“伤”音便失传了。

历史上,“乡人禓”的禓,确实读过“阳”。明.郝敬的《礼记通解》说乡人禓是袒裼(xī)相逐,不读为阳。他主要是在说禓字儿写错了。但我们从中可以看到,那时候,“乡人禓”的禓,显然是念“阳”。

“禓(yáng)”在陕北,至今还是个巫术。陕北人死后,葬礼仪程中有个巫仪音“起阳”,今天看来,实际上是“驱禓(yáng)”。这是在把棺材抬往墓地之前的一种祭仪。阴阳先生使用巫术驱赶周边鬼神,以便死人的灵魂顺利动身上路。这时众人回避,阴阳先生在亡者临终呆的窑洞里,拿把菜刀甚至铡刀大舞一通,口中叽哩哇啦。只听见他将手里铃铛摇得下课铃般响亮,又“乒乒乓乓”把个缠住腿的公鸡往地上乱摔,那鸡受尽虐待,喊声惨烈。最后,听见“当”的一声响。再看时,他已站在窑洞院里,将一只盛满柴灰的碗打碎,灰面子和碗碴子在棺材前铺下一地。那只鸡是邪祟的象征,虐待它,是为了让邪祟不堪折磨而离去,从而达到驱除目的。

一个人死后,家人要跨立门坎摔死一只鸡。如果人是非正常死亡,就在他亡处摔死那鸡。今日陕北乡间说这是让鸡“替死”。但是人已死亡,何以替代?其实,杀鸡驱鬼——以前还杀狗驱鬼,是一个悠久的巫术传统,也曾被纳入礼制。南朝梁.宗懔《荆楚岁时记》里说:“杀鸡着门户逐疫,礼也。”《旧唐书.礼仪志》也记:“季冬晦,常赠傩磔牲于宫门及四方城门,各用雄鸡一。”可见杀鸡是傩仪项目,其目的,一定跟郑玄讲的“禓,强鬼也”有深层关系。不杀而改虐待,实在是因为那公鸡还能继续追踩母鸡、司晨报晓。

|

左:秧歌场子“单葫芦”。 右:吉祥图案“万代盘长”

|

北京俗话有句“殃打了一样”,是说那人萎靡、没精神。旧时,北京说人死之后,有一股煞气,叫“殃”,人死几天后出来。如果大活人被殃打着了,不死也得大病一场。可是,“殃”不是鬼的名称呀。说不定,这个“殃”,就是郑玄说的那个“禓”鬼,这个字写作“禓”才更对头呢。

从陕北那个巫仪的性质和目的来看,它无疑是“驱禓”,甚或就是“驱傩”。因为禓、傩曾经可能同音。不管是禓是傩,大家驱的,是同一类鬼。这个“起”呢?当年从北方长征南下的客家人,现在的“驱”读音,和“起”的元以来近代音、现在闽方言音,是一致的。如此,这个“驱禓”,就是在陕北话里深藏不露年深日久的底层词汇了。

禓、傩的舞蹈方式起源于远古的巫。《说文》对“巫”字的解释就是:“巫祝也。女能事无形,以舞降神者也。像人两袖舞形。”陕北的“驱禓”是巫师舞动的一种残留。巫的集体方式,则演变成后来的集体歌舞。山东有一种祭祀舞蹈叫“商羊舞”,这个名称,让人联想到“禓”的shāng、yáng两音——它会不会是“禓(shāng)禓(yáng)舞”?此外,歌舞中的角色现象还发展成傩戏、阳(禓)戏。这些保留着“禓”的沿门驱疫内容,以及始于“道上祭”的、融合了天地崇拜、生殖崇拜、鬼神崇拜内容的乡间歌舞,总称了“禓(yáng)歌”。

谁也不知道“禓歌”这个词在口语中是什么时候产生的。只知道“禓”的意思早早就淡出了文人记忆,有关的文字表述,均以“傩”代之。但是,这个词沉淀在口口承传的民间语言里,沉淀在民俗中,虽然千百年后被写成了“秧”,但它的文化内涵就和表现秧歌场子的旋转纹样一样,流动不停。

(一)(二)

|